按:洛阳是一座拥有5000多年文明史、4000多年城市史、1500多年建都史的千年古都,是华夏文明的重要发祥地和核心载体。慈善自古传承至今已融入到了中国人的血脉里,中国人骨子里从不缺善意。近期,我们从古文典籍里挖掘整理了洛阳历史上的慈善名人的慈善故事,不定期在总会网站“洛阳历史上的慈善名人”栏目予以刊发。也请读者朋友给我们提供和撰写洛阳慈善名人故事在洛阳慈善网站刊用,共同为宣传慈善人物、讲好慈善故事、弘扬慈善文化奉献文字力量。

参观龙门西山石窟,需穿过龙门大桥拱门,沿伊河行走一公里多的石板路。细心者可见路面有明显拼接痕迹,显非同期修筑。此即历史上有名的伊阙古道。

龙门古称伊阙,相传上古伊水泛滥,大禹凿开龙门山,导水入洛,水患遂除。伊河两岸狭窄处形成的伊阙古道,自古便是洛阳通往宛襄的必经之路。唐代宰相张说《龙门西龛苏合宫灯身观世音菩萨像颂》形容其“南驰荆越,阙道开豁而中断,伊水逶迤而长注,修途交会,车马川流”,足见其要冲地位。然此路常被暴涨的伊河洪水冲毁。

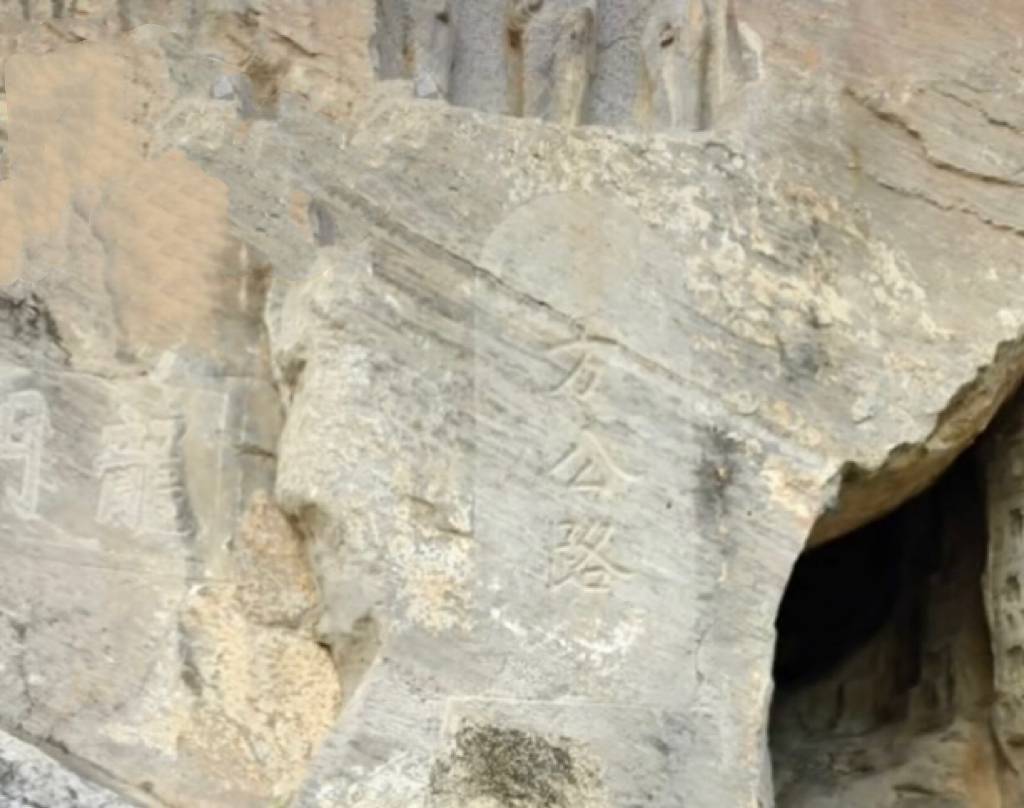

宋代以降,古道屡经修复,许多洞窟中留有宋、明时期的修路记载。明万历三十一年(公元1603年),洛阳县唐家庄、吉磨(姬磨)、彭婆等村居民捐资修筑龙门石路。清雍正五年(公元1727年)五月,洛阳知县郭朝鼎捐俸修筑龙门路,时称“郭公路”。清乾隆十三年(公元1748年)三月,洛阳知县方有光重修龙门石路,称为“方公路”。今人走过龙门桥涵洞,漫步青石路,一侧洞窟错落、气象万千,一侧杨柳依依、碧波荡漾。历经数百年踩踏,古道石面光滑,加固石块的铁铆钉清晰可辨,诉说着沧桑过往。万佛洞附近岩壁右侧,依次镌刻“郭公路”“方公路”石碑,记载了两位知县的籍贯、职务及修路时间等信息,乃当时“閤邑士民感德铭石”所留。见此石碑,不禁令人感怀:善行义举,永世铭记。

郭朝鼎作为地方官,热爱洛阳历史文化,重视文物考证与保护。任洛阳知县前,他曾任宜阳知县。清雍正二年(公元1724年),郭朝鼎于宜阳县甘棠村立“召(shào)伯听政处”碑,由时任河南府尹张汉书丹。任职洛阳后,他留下孔子入周问礼碑和“郭公路”,成为洛阳珍贵的文化遗产。同为洛阳知县的方有光亦多德政善举。清乾隆十五年(公元1750年),为迎乾隆帝驾临洛阳,洛河通衢桥的维护任务由王家庄等七村民众承担。知县方有光依例永久豁免了这七村村民的杂派徭役,村民感念其德,特立碑纪念。

公众号二维码